Story 01 先斗町ますだ

東寺五重塔を見ると「来たな」と思う。子どもの頃から父に連れられ度々訪れていた京都は、私にとって懐かしい街であり、訪れるとリセットされる場所だ。

京都市役所前駅で地下鉄から地上へ。高瀬川の川面が光るのを眺めながら木屋町通りを歩く。両脇に店が立ち並ぶ先斗町通りに入り、少し歩くと「ますだ」の看板が見えてくる。そこまで来ると何と無しにホッとした気持ちになるのは、ここが父や家族との思い出の場所でもあるからだろうか。

店主・太田晴章さんとの付き合いは、40年近くになる。ますだを創業したのは晴章さんの伯母にあたる、益田 好(たか)さん。「おたかさん」と親しまれ、その人柄、きっぷの良さに惹かれて足繁く通った常連客の中には、奈良本辰也先生、司馬遼太郎先生など錚々たる文化人が名を連ねる。

おたかさんに背中や肩を叩いてもらうと出世するという伝説まであって、わざわざ背中を叩いてもらう人も多くいた。私も子どもの頃、おたかさんに2度ほど背中や肩を叩いてもらったことがある。想像していたよりも力が強くて、思わず「イタっ!」と声が出て足が数歩前へ出た。でも叩いてもらうと気合いが入るというか、背筋がピンと伸びた。

晴章さんがますだの厨房に立つようになったのは、おたかさんが亡くなって、晴章さんのお母様が跡を継いだ頃からだ。あのとき晴章さんはいくつぐらいだったのだろうと思い、聞いてみると25歳だったという。「継ぎなさいとか継ごうとかいうのでもなく、自然に、いつの間にか店に立っていた」らしい。

おたかさんが亡くなった時、晴章さんは京都南禅寺の老舗料亭「瓢亭」で修行中だったそうだ。晴章さんのお母様がますだを継ぐことになり、晴章さんは典子さんと結婚して3人で店に立つようになった。

それから40年近くが経ち、今は息子の宏樹さんがカウンターの中心に立つ。おたかさんが亡くなり、お母様から晴章さんへ、そして宏樹さんへと、のれんは脈々と受け継がれてきた。その間、店は広くなったが料理など変えたこと、変えていないことはあるのかと晴章さんに聞いてみると、うーんとしばらく考えてから、こう答えた。

「変わっていってるとこはあるでしょう。でもそれは別に変えようと思って変えてないし、そこはあんまり考えてないんですけど。おばんざいのメニューですか?そりゃ消えていってるメニューもあるし、増えてるメニューもあります」

昔、父も私も好んでよく注文していた「たにし」や「贅沢煮」は、今はもうないという。

「それは時代ですわ。たにしも獲れんようになったし、贅沢煮は「大名炊き」ともいうんですけど、古漬けの大根漬けを使ったおばんざいですね。農家さんで保存食として作られる大根漬けをもろうて作ってたんですが、それがもうできんようになって。まあまあ近いようなもんはできんこともないんですけども、やっぱりやるんだったらあれでやりたいからね。もうやめたんです」

お店のシステムについてはどうなのか。

「それは、今は彼が社長やから、全面、彼に任せてますよ。僕はもう何も言わず、見てるだけのつもりなんやけどね」

そう言って、チラッとハモの下拵えをしている宏樹さんの方を見る。宏樹さんは少し口元を緩めたように見えた。

ますだと賀茂鶴の付き合いは、約70年前までさかのぼる。

戦後の混乱を経て、私の祖父である石井武が会長、木村敬三氏が社長という新体制で心機一転、再出発を果たしたのが昭和26年。その翌年、ここ先斗町でおたかさんが「ますだ」を開業し、京都のお店で初めて賀茂鶴を扱ってくれた。それからずっと賀茂鶴の樽酒を、冷や(常温)と燗で使ってくれている。

遠く離れた広島の酒を、この京都という土地でよく使ってくれたものだと思う。歴史学者でもあり、きっての地酒通でもあった奈良本辰也先生がおたかさんに賀茂鶴を薦めてくれたことがきっかけだったそうだが、それから約70年、一度も浮気をすることなくおたかさんから晴章さん、そして宏樹さんへと賀茂鶴の襷を繋いでくれたのだ。

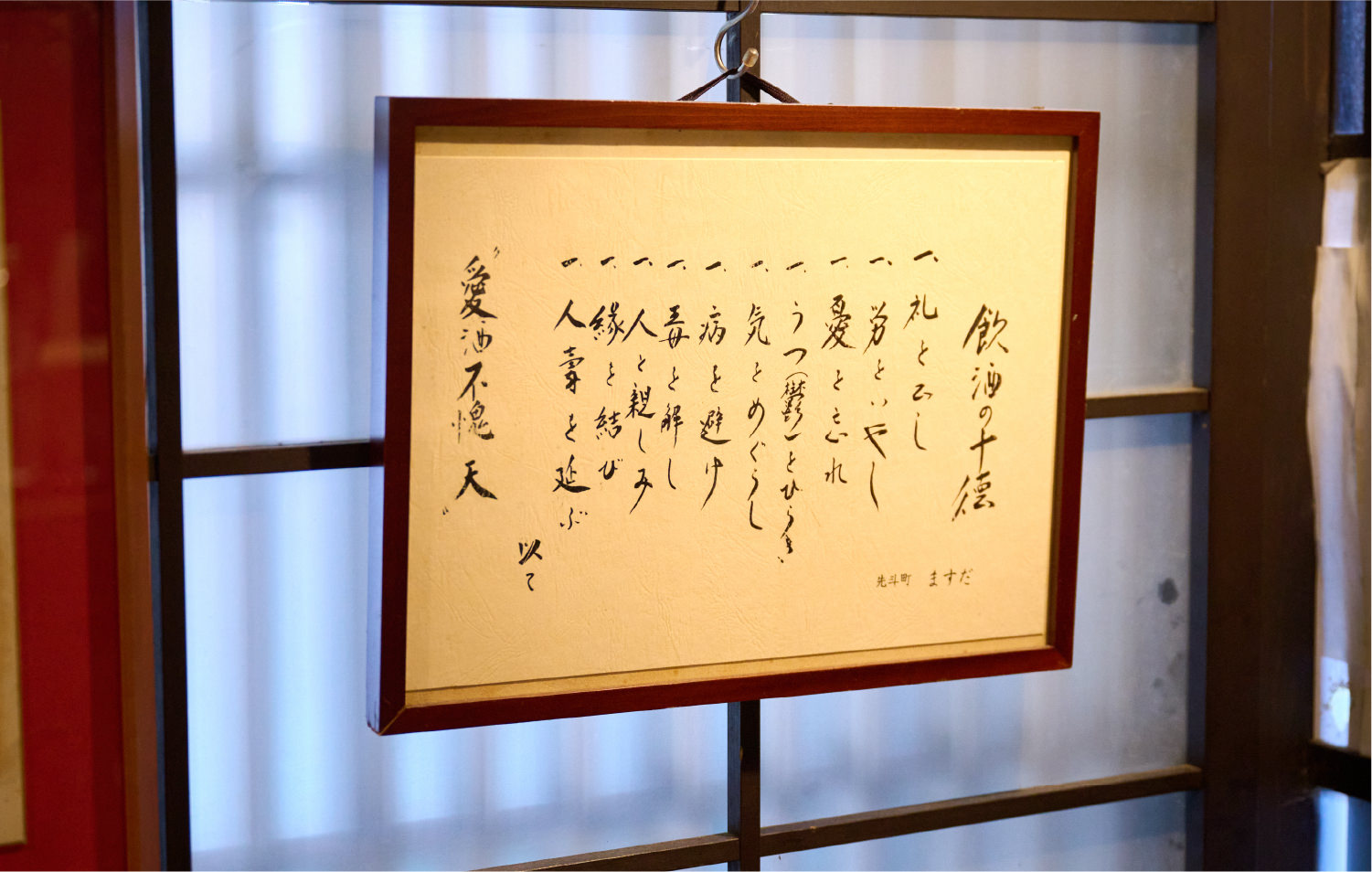

石川和知専務が贈ったとされる色紙

「飲酒の十徳」

「それは石井さんのおじいさん、お父さんであり、あと石川専務もね。みなさん、足繁く来てくれて大いに盛り上げていただいたし、お世話にもなったし、やっぱり人としてよそのお酒には変えられんかったんじゃないですかね」

そう言ってくれるが、逆に父も私も「ますだ」に来ていろんなご縁を繋いでいただいた。賀茂鶴の歴史は、このますだという店の存在なしには語れない。そうやって、持ちつ持たれつ70年支え合ってきた。

そこで晴章さんが、何かを思い出したように口を開いた。

「それゆうたら、賀茂鶴さんも社長が変わったわけですからね。しかも、がくっと年齢が若くなったわけですから、ニュー賀茂鶴として色々変えていってもろうてね。そういえば一つ、石井さんに言いたいことがあるんやけど…」

きたきた。晴章さんは人懐っこい笑顔で時折、ドキッとするようなことを言ってくる。

「賀茂鶴さんの社員さんをもっと、うちに連れて来なあかんわ。やっぱり賀茂鶴の社員さんとして、いろんなとこ、いろんなシーンを見て経験するということ。うちに来たことない社員さん、多いでしょ。それはお客さんを知るということですから。繋がないと。儲けたいわけじゃないですよ。もう一人で来るのは禁止にしようかな(笑)」

こんな話を正面切って言ってくれるのは互いに信頼しあっているからこそ。この関係性がありがたい。

それにしても晴章さんの言う通り、賀茂鶴の酒が何なんたるやを知るには、ここで賀茂鶴の樽酒でつけた燗酒を飲ませるのが一番手っ取り早い。晴章さんがつけてくれる燗酒は、賀茂鶴の樽酒のいいところが全部引き出されたかのように、とにかくうまいのだ

「じゃ、そろそろ燗づけいきましょか」

晴章さんはそう言っておもむろに樽の「吞み口」(下部の注ぎ口)をあけた。勢いよく酒が流れ出る。それを一旦小鍋でうけてから、いい塩梅に飴色になったちろりに注ぐ。形も少しいびつに歪んだこのちろりはかれこれ三十年使い込んだものらしい。

その八分目あたりまで酒を注ぎ、沸かした鍋につける。同じ鍋の中にもう一つ、ちろりが見える。こちらの中身はお湯。このお湯を徳利に入れて徳利を温めるのだ。「この作業は絶対欠かせません」。そう言いながら徳利に湯を注ぎ、クルクルと回しながら湯を捨てると、外側を布巾でささっとふいて酒を注ぎ入れた。無駄のない、流れるような手さばき。この間、約1分。しかし晴章さんはすべてを見せてくれるわけではない。一瞬だが手元をお客さんに隠している時間もある。「なんでですか」と問うと、「内緒(笑)」と人懐っこい笑顔が返ってきた。

カウンター越しにどうぞと差し出された徳利を、先に選ばせてもらっていた盃で受ける。まずはひと口。口のなかに日本酒独特の旨みと、ふっくらとまろやかな味わいがじわっと広がる。これだ、これ。「ああ、うまい」としみじみ言うと、晴章さんがしてやったりといった感じでニヤリとした。

理屈を言えば、酒を温めることで、杯を口に近づけた時に感じるツンとした刺激臭がなくなり、香りが豊かになる。あとはアミノ酸や乳酸が変化し、旨み成分が増すといわれている。けれど、晴章さんが付ける燗酒のうまさはそれだけではない気がする。どうしたらこんな燗つけできるのだろう。

「燗のつけ方ですか?私は熱めが好きですけどそれはやっぱりお客さんの好み最優先で、お客さんがぬる燗って言ったらぬる燗にしますし、上燗って言われたら上燗にしますし、熱いめにって言われたら熱いめにします」

おまかせと言われたら?

「おまかせと言われたら、最初は少しぬるで飲んでみられますか? 言うて、2本目はちょっと燗しめましょか、とかね。まあちょっとした遊びというか、それがこの商売だと思うんやけどね。お酒も料理も自信はあるんですけど、やっぱり心なんですよ、心が入ってるかどうかということなんじゃないですかね」

「日本酒離れ」と言われるなか、それでもますださんを選んで訪れるお客さんは賀茂鶴の樽酒を選んでくれるのか。それともビールなど他の飲み物を選ぶのか。

「飲んだら、賀茂鶴の燗酒はおいしいと誰もが分かりますよ。でも、その一杯を飲んでもらえる状況にどう持っていくか。言うたら『一杯目の環境整備』やね。それはウチら店もそうだけど、暖簾をくぐる前の勝負もあるかもしれないし、酒蔵である賀茂鶴さんの仕事とちがいますか?」

酒中在心。賀茂鶴が酒造りをするうえでずっと大切にしている言葉であるが、晴章さんもやはり同じ想いであったか。そう思うと、心の底から嬉しさが込み上げてきた。

ありきたりではあるが、最後にこれからの抱負など聞いてみた。

「なんちゅうかな。この店を選んで来ていただいたわけですから、せっかくの時間ですしね。やっぱり楽しくないと駄目やと思うね。楽しいお店にしたいね。それだけですわ」

先斗町ますだ

- ■住所/〒604-8016 京都府京都市中京区先斗町四条上ル下樵木町202

- ■電話/075-221-6816

- ■営業時間/17:00~22:00

- ■定休日/日曜日

- ※店内撮影禁止です。今回は特別にご許可をいただいて撮影をしています。

燗酒におすすめの賀茂鶴

燗酒にピッタリの賀茂鶴酒造のお酒をご紹介します。